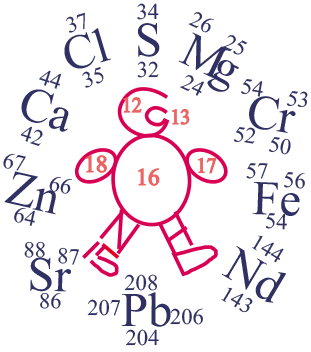

リンの栄養循環を調べていると、骨が出てくるのですね。骨の主成分はリン酸カルシウムなので、骨の形成にはリンが必要なようです。物理的に体重を支えたり、内臓を守ったりする骨。その骨の丈夫さを調べるとリンではなく、コラーゲンやカルシウムが出てきます。鉄筋コンクリートで例えると鉄筋がコラーゲンでコンクリートがカルシウムなどのミネラルになるそうです。

そもそも骨はカルシウムのイメージが強いのですが、このカルシウムもリンと同じく海に流れていくもののようです。森林の土壌では、岩石の風化や黄砂などが溶けた雨によってカルシウムが提供されており、河川によって海まで流れ、海にイオンとして溶け込んでいるのだとか。確かに、海にはサンゴや貝や甲殻類がたくさんいるのでカルシウム豊富そうです。実際に貝殻などの主成分は炭酸カルシウムのようで、海ではカルシウムが容易に手に入るということでしょうか。

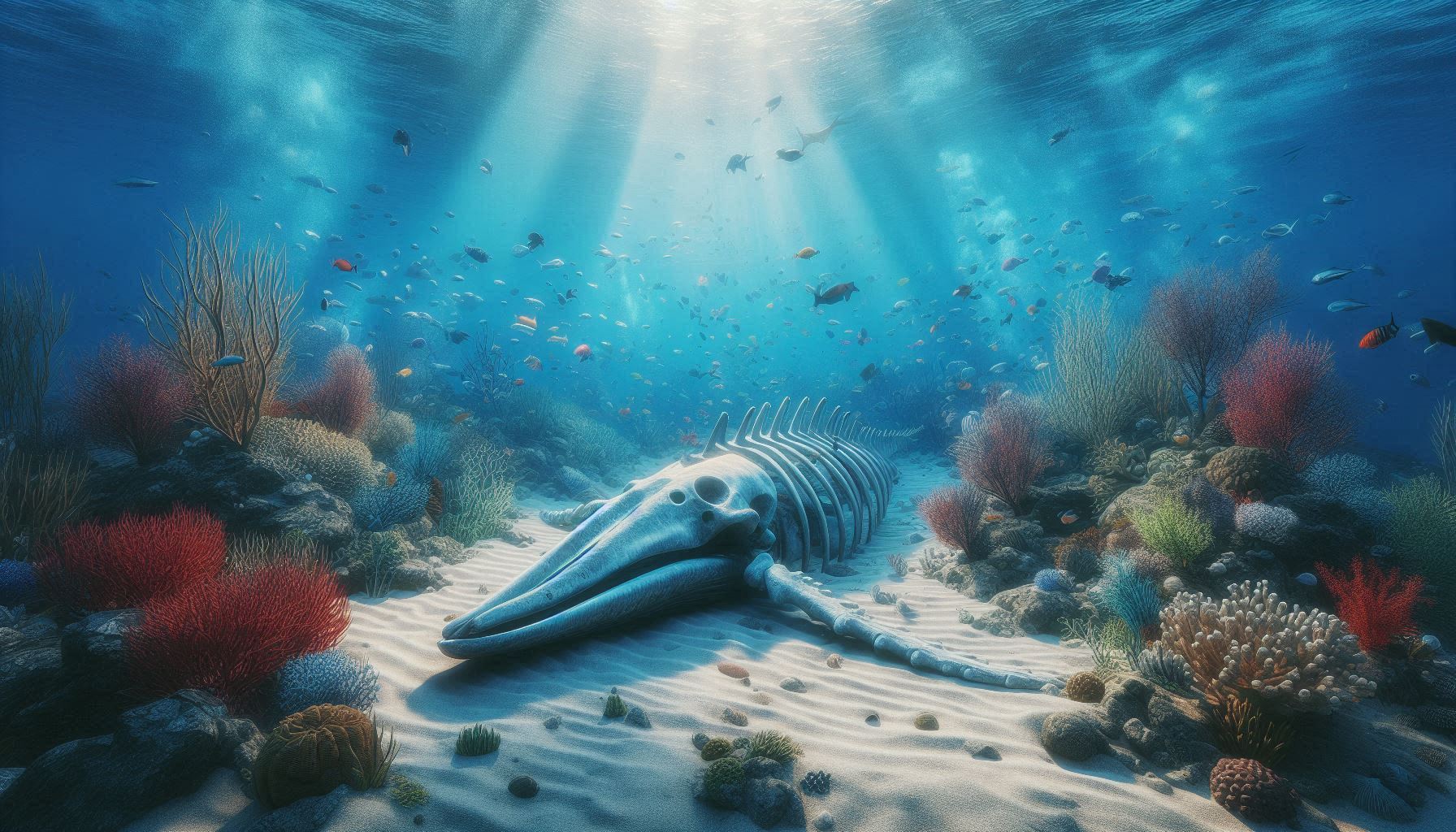

そんな骨と海の生態系を調べてみると、クジラの死骸によって作られる生態系、鯨骨生物群集というものがありました。新種の生物もいたそうで、熱水噴出孔のように特殊な生態系として注目を集めているそうです。今のところ発見されたのは8例ほどとか。海底なので発見しにくいと思われますが、生態系ってスゴイですね。

そして、海に溜まったカルシウムはどうやって陸上に循環しているのでしょうか。1つに火山灰によるカルシウムの提供があるそうです。火山がカルシウムを循環しているのですね。火山スゴイ。

カルシウムの循環を調べてみたのですが、他にはあまり見つかりませんでした。他には、サケのように海中を巡って体にカルシウムを蓄えて川を登って、体ごと提供するような形になるのでしょうか。陸上ではカルシウムは貴重なのですね。

この貴重なカルシウムを貯蔵する骨の役割は重要だと思われます。骨は丈夫であることの他にカルシウムを貯蔵して、心臓や血管の脈動に関わる血中のカルシウム濃度を調整してくれているようです。骨を持つ脊椎動物は動くカルシウムの貯蔵庫のようなものなのかもしれません。

その貴重なカルシウムを保持する能力が高い植物として、スギやヒノキが挙げられるそうです。スギは土壌の中にある岩石からカルシウムを吸収する力が強いのですね。スギのある土壌やそこから流れる河川は、カルシウム濃度が高いみたいです。スギは花粉のイメージが強かったのですが、スギ、スゴイ。

なかなかカルシウムは循環が難しそうですね。それだけに骨だけになってからも骨の果たす役割は多いのかもしれません。骨スゴイ。地球の生態系スゴイ。