自然の中の六角形を調べていたときに、泡の情報が良く出てきました。プラトーの法則というようで、石鹸などの隣接する泡の形が六角形になると。小さな泡が膨らんで隣接する境界が六角形の辺のようになるのですね。形状も不思議ではありますが、泡そのものも面白い物理現象だと思われます。

泡というものをどう定義するかによりますが、中に気泡を含む、という意味では、液体の泡、パン、軽石も該当するようです。発泡体という意味では骨も入るのですね。細胞が泡のように膨らむのでしょうね。

泡をうまく活用する生物は、水辺に多いようですね。水中に巣を作るクモは空気ボンベとして泡を持ち歩き、金魚やカエルは乾燥を防ぐ泡のゆりかごを作り外敵に見つからないよう卵を隠したりするとか。

また、泡という表現を中に空気があるだけではなく、粘度のある膜が界面を形成している、という状態まで許容するとすれば、細胞も、岩石の組成も、金属結晶も、泡上に膨らみ、その後成長を止めて出来たものなのかもしれません。岩石も金属もゆっくりと冷えていくと結晶が大きく形成されるようです。

泡は外側と内側を区切るもの、と捉えることも出来るかもしれません。生命の始まりは、荒々しい外の中で、穏やかな内側を持つ丸い泡のようなものから生まれた、という説もあるようです。薄い膜で包まれた一つの世界なのかもしれません。

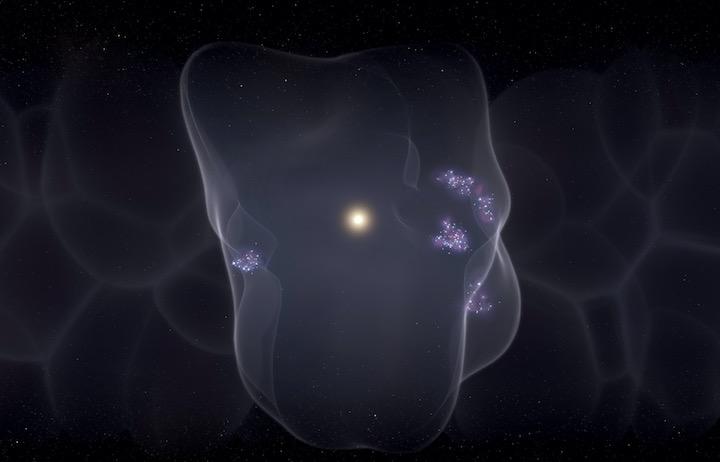

さらに泡の解釈を拡張すれば、宇宙も泡からできているという説もあるようです。内側の1点から外に広がっていくイメージが、泡のイメージなのですね。そして、太陽系もスーパーバブルと呼ばれる巨大な泡の真ん中にあるそうです。凄いスケールの泡ですね。

泡というとシャボン玉のような一瞬のイメージがありますが、個人的な解釈ですがミクロでもマクロでも相似形が現れる場合は、基本原理に近い物理現象なのではないかと。存在する無数の泡がそれぞれ界面を形成して内部にある種の世界を保有していると思うと、スゴイことですね。泡スゴイ。地球スゴイ。