酸素を調べていたのですが、生物に必要不可欠な、細胞のエネルギーの通貨と呼ばれる物質があるのですね。アデノシン三リン酸(ATP)は、細胞内のエネルギーを蓄えたり放出したりするそうです。全ての生物はATPの分解で生まれるエネルギーで活動していると。運動、細胞中の化学反応、五感、DNAの複製まで、あらゆることにATPは用いられ、エネルギーと交換できる通貨のようだということでエネルギー通貨と。ATPスゴイ。

分解されてエネルギーを取り出したら食事などでまたATPに戻すのですね。人は180秒分のATPしかないそうですが、分解⇔合成の循環でまかなっていると。このATPの生成に、酸素を使う有酸素性エネルギー代謝と、酸素を使わない無酸素性エネルギー代謝があるようです。この代謝のキーになるのはミトコンドリアだそうです。

地中や水中の微生物など、酸素がない状況下でもATPを生成できるのはスゴイですね。植物も昼は光合成によってATPを生成して、夜はATPを分解しているそうです。この光合成のキーになるのは葉緑体だそうです。ミトコンドリアと葉緑体は、役割的にも存在的にも何か共通点がありそうな気がします。

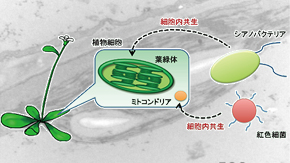

このエネルギー通貨ATPを生み出す、ミトコンドリアと葉緑体は今では細胞内にありますが、かつては別の生物だったそうです。10~20億年前、他の生物だったものが細胞内に入り込み、小器官となったそうです。動植物細胞のミトコンドリアはプロテオバクテリアが、植物細胞の葉緑体はシアノバクテリアが、細胞内共生(一次共生)したと。

この細胞内共生は、地球の歴史でも22億年前にミトコンドリア、16億年前に葉緑体という10億年単位の珍しい出来事みたいです。いったいどうやって入ったか不思議ではありますが、ある時を境にATPを活用できる生命システムが誕生したということでしょうか。動物も植物も微生物も持っている、この共通のエネルギーシステムは地球共通なんでしょうね。ATPスゴイ。地球スゴイ。