動植物の呼吸と光合成を調べていると、錯体という単語が良く出てくるのですね。錯体というのは、主に金属と非金属の原子が配位結合した構造を持つ化合物のことだそうです。配位結合は電子の渡し方に特徴があるのですね。生物の体のなかには多くの錯体があるようなのです。

有名な錯体は、ビタミンB12(コバルトの錯体)、クロロフィル(マグネシウムの錯体)、ヘム(鉄の錯体)だそうです。クロロフィルは植物の光合成、ヘムは動植物のミトコンドリアに関連するとか。この2つは構造も似ていて、ポルフィリン錯体というそうです。どちらも生命活動に欠かせない物質ですが、構造が似ているのがどこか不思議ですね。

錯体は、金属イオンを取り囲む構造を形成することで、酸素などを運搬することができるそうです。脊椎動物では、ヘム(鉄の錯体)を含むヘモグロビンが、節足動物や軟体動物では、ヘモシアニン(銅の錯体)が、海産無脊椎動物では、ヘムエリスリン (鉄の錯体)が酸素を運ぶのだとか。他にもミオグロビン(鉄の錯体)があり、これらは呼吸色素と呼ばれ、酸素と結合すると鮮やかな赤(ヘモグロビン)、青(ヘモシアニン)、紫ピンク(ヘムエリスリン)、緑(ミオグロビン)となるようです。

呼吸色素は、主に血液の色などに表れるようですが、タコ、イカ、カブトガニ、昆虫の一部は青色の血液で、ホヤは紫ピンク色の血液でなんですね。コオリウオだけは血液色素がなく、透明なんだそうです。錯体は金属の電子軌道の関係から、綺麗で豊かな色彩を持つものが多いのですね。

錯体は生体内だけでなく、自然の中にも多く見られて、水に溶けない金属栄養素を錯体にすることで、水と親和性の高いもので囲んで水に運ばせたりするそうです。生命に必要な鉄も、その1つで、腐植物質と呼ばれる有機物が、鉄の錯体を形成して海や河川で鉄を循環させているのだとか。

また、毒になる金属元素を錯体にすることで囲んで吸収しにくくしたりもするそうです。錯体スゴイ。アジサイは、植物にとって有毒なアルミニウムを錯体にしてガクに閉じ込めるそうです。閉じ込めた量によってアジサイの色が変わるのですね。他には、地衣類は放射性セシウムの錯体を作り、保持してくれるのだとか。

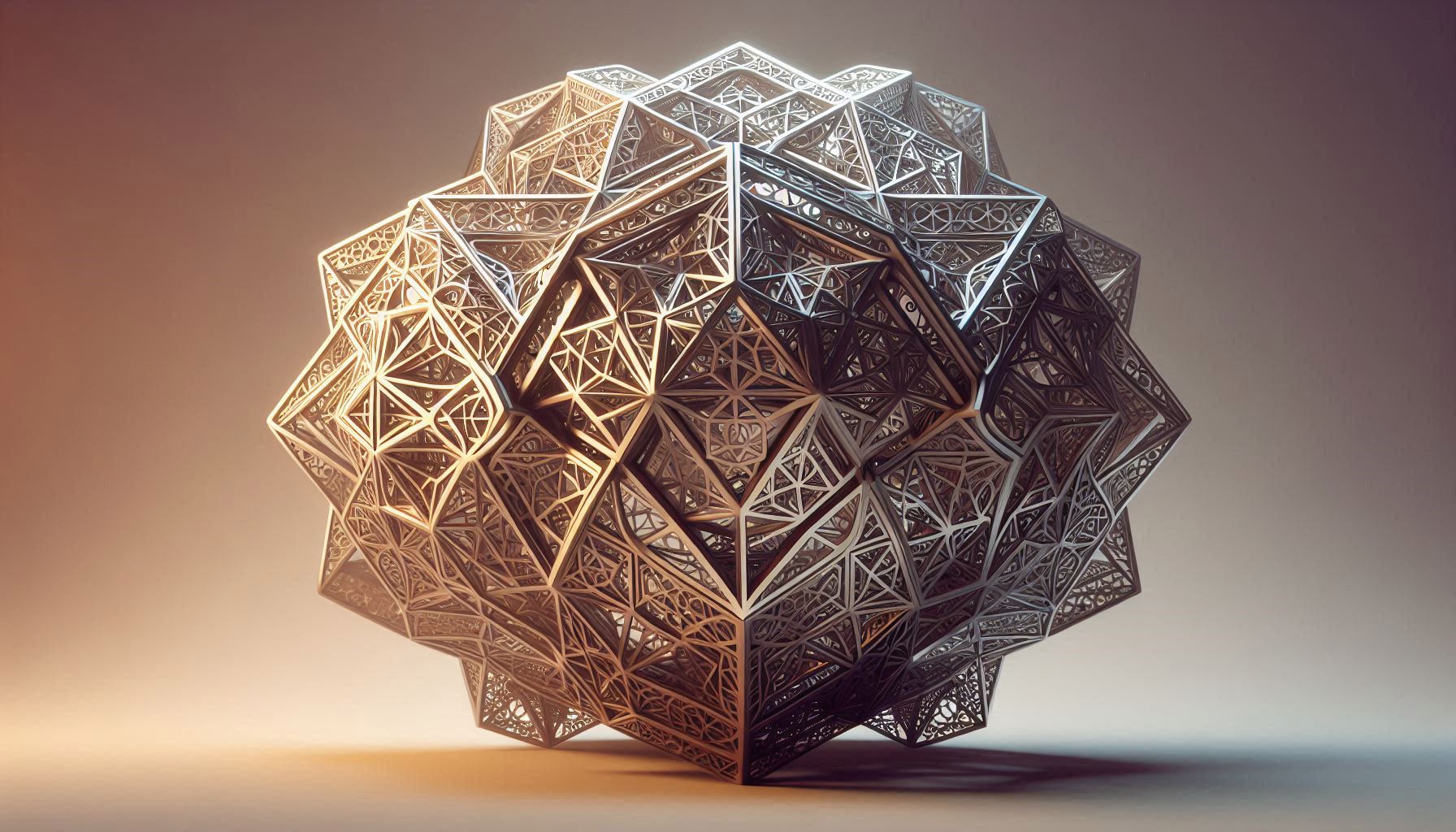

錯体を調べてみましたが、錯体の種類の多さと化学的な特徴の多さがスゴイのですね。錯体の色の美しさもですが、分子構造も美しいと思いました。生体内でも自然の中でも、多く存在する多用途な錯体スゴイ。地球スゴイ。