正四面体を調べていたときに、4個の酸素原子が正四面体の形で1個のケイ素原子を囲むケイ酸塩鉱物を調べました。地殻の95%がケイ酸塩鉱物なのですね。地下深部で、平均30kmまでを地殻、660kmまでを上部マントル、2900kmまでを下部マントルと呼ぶようです。深くなるほど高圧になるようで、660kmで24万気圧、2900kmで125万気圧になるのだとか。

ダイヤモンドは地下150km、5万気圧で生成されるそうなので、下部マントルはその気圧のさらに4~24倍も高い圧力のエリアということですね。この高圧下に存在するケイ酸塩鉱物がブリッジマナイトという鉱物で、下部マントルの約80%、地球の体積でいえば約50%を占めるそうです。地球で最も多い鉱物なのですね。地中深いところにある物質なので、調べられるようになったのは近年だそうで、2014年にようやく命名されたそうです。

ブリッジマナイトはかんらん石に高圧が加わってできるそうで、かんらん石は8月の誕生石でペリドットとも呼ばれ、透き通った緑色の石だそうです。そのためマントルは綺麗な緑色をしているのだとか。マントルは、マグマ同様に赤色のイメージだったのですが、緑色なのですね。

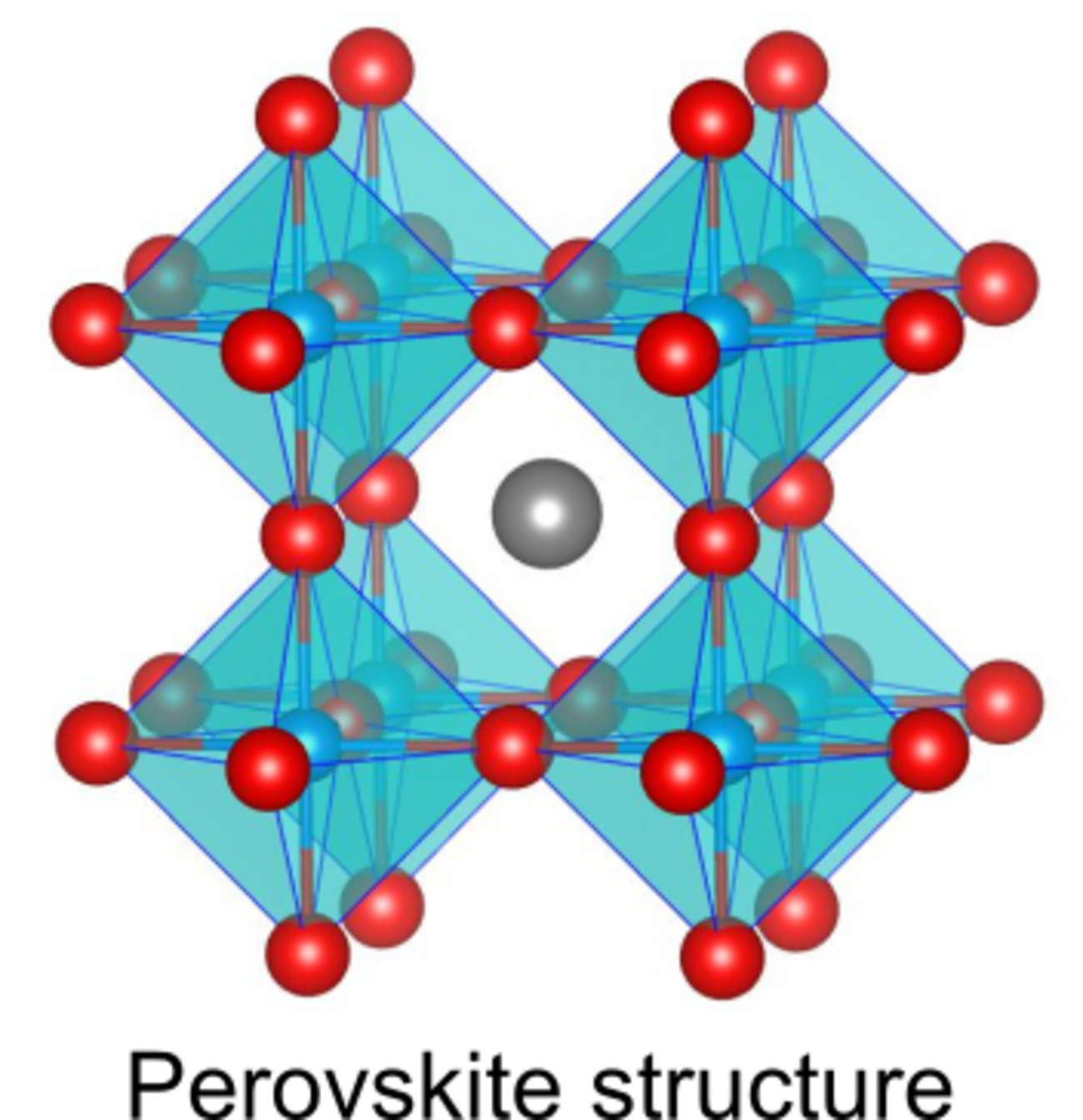

かんらん石の組成は(Mg,Fe)2SiO4で、ブリッジマナイトの組成は(Mg,Fe)SiO3だそうです。かんらん石の結晶はオリビン構造から、深さ400kmでスピネル構造に、670kmでペロプスカイト構造に相転移して、ブリッジマナイトになるそうです。オリビン構造には正四面体が、スピネル構造には正四面体と正八面体が、ペロプスカイト構造には立方体と正八面体が含まれているのですね。ペロブスカイトは最密充填を基調として密度が高く丈夫で、組み合わせが無数にあり、機能の宝庫と言っても良いほどの多種多様な物性を示すのだとか。ペロプスカイト構造、スゴイですね。

さらに125万気圧の高圧になると、通称ポストペロプスカイトと呼ばれる結晶構造になるそうで、電気や熱を伝えやすいという特徴を持つのだとか。地球のコアの熱をマントル中に伝達して対流しやすくしたり、対流することで発生する電流を通したり、地磁気を発生しやすくするためなのでしょうか。地球の構造はスゴイですね。

地球最多の鉱物であるブリッジマナイトの特性が地球内部の動きに大きな影響を与えていそうですね。ブリッジマナイト、スゴイ。緑の星、地球スゴイ。