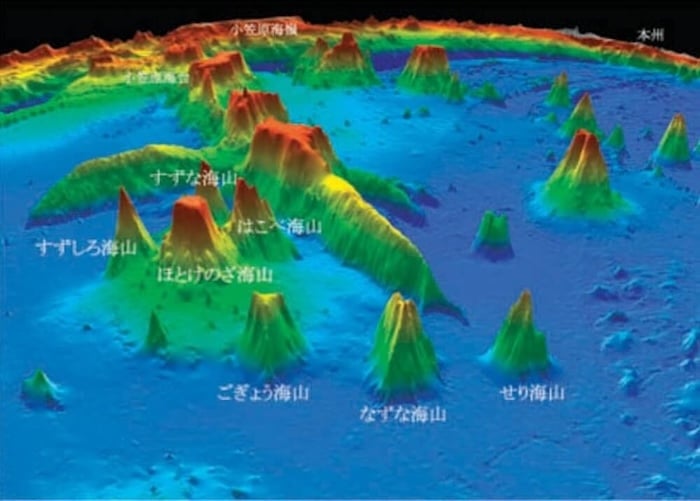

海の生態系を調べていたら、海底の地形の話が出てきました。海底にも山があり、谷があり、平原があると。海底には、大陸縁辺部と呼ばれる大陸斜面・大陸棚・海溝など、中央海嶺と呼ばれる数千kmに連なる巨大な山脈、深海盆底と呼ばれる水深5,000m程にある海の大平原、の3つの分類があるそうです。より細かい分類の中には、海山、海丘、海底谷、海底堤防、海台などもあるようで、小笠原の東方には春の七草海山群と呼ばれる7つの海山があるのだとか。1000m以上だと海山と呼ばれるようです。

海の中を見る機会は少ないのですが、言うまでもなく海底にも地形があるのですよね。海底の地形によってもそれぞれの生態系があると思われます。海底の地形は、地表よりも複雑で高低差が激しい地形のイメージがあります。海流があるとはいえ、地表のように暴風雨や強い日差しにさらされることがないとしたら、風化が起こりにくく、水の浮力によって重力が少し相殺されているとしたら、山も崩れにくいのかもしれません。

海底は調査が難しいようで、解明されているのは全体の25%のようですが、今後の解明が楽しみですね。地球上の火山の大半は海底にあるそうで、中央海嶺には約7万kmもある巨大な海底火山の山脈があるそうです。海の大量の水が火山から地表を守ってくれているのかもしれませんね。

海底は、様々な物質が降りて行く、行き着く先になると思われます。動物プランクトンや魚や有機物も海底に沈み、リンを含め多くの栄養も海底に沈んでいるようです。海の表層部には太陽の光が届き、植物プランクトンが栄養を消費しながら光合成を行うため、栄養が少なくなるようです。栄養豊富な海底と栄養が少ない表層部はなかなか混ざることがないようで、これを上下に混ぜる働きを鉛直混合と呼ぶそうです。

海底の栄養の多い水を巻き上げて表層部に届ける動きは、海山に海流が当たり斜面を上昇することの影響などでも発生するようです。山の斜面を風が上昇して雲を生み雨を降らすように、海底の山の斜面を海流が上昇して水を巻き上げて栄養が行き渡るのですね。隆起がある地形というのはスゴいですね。海岸に辿り着く波も海底地形の影響を受けているようですし、海の下で見えないだけであって、海底の地形は陸地にも影響を与えているのでしょうね。海底地形、スゴイ。地球の地形、スゴイ。