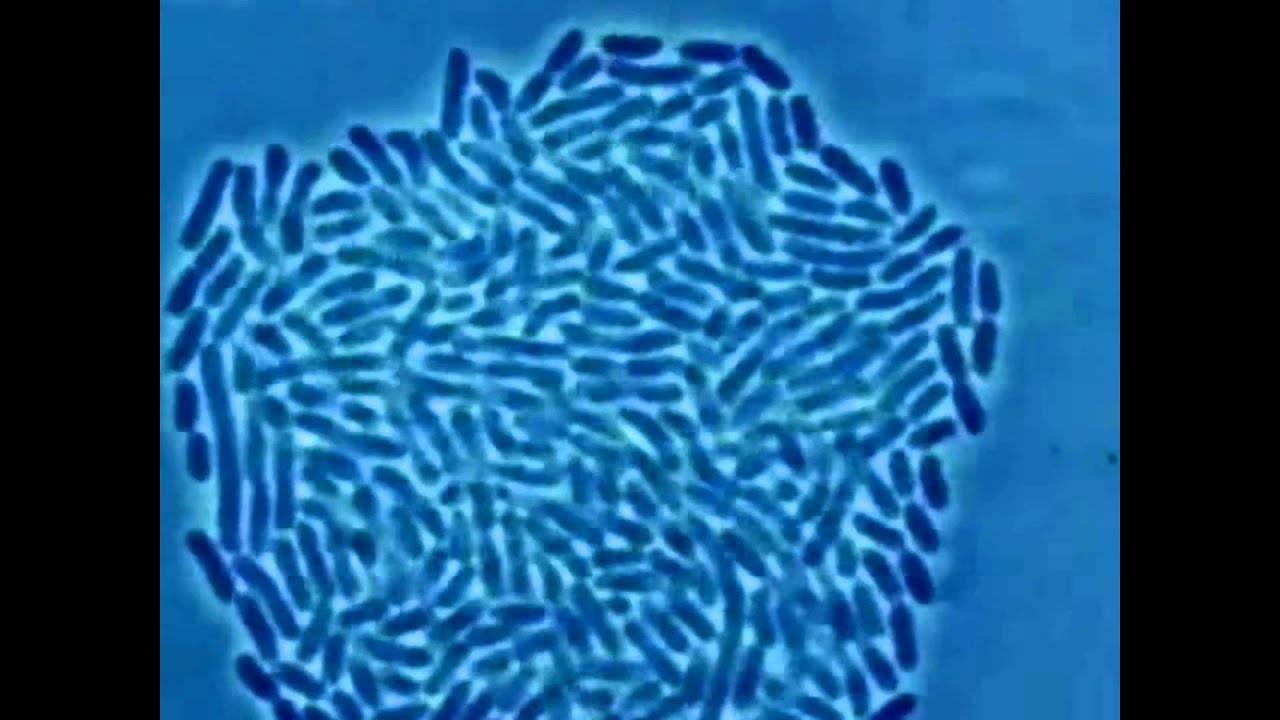

バクテリアを調べていたら、単細胞生物には寿命という概念がないということを知りました。単細胞生物は分裂を繰り返して増え続けるため、細胞は連続しているようなのです。有性生殖をすると分裂の回数はリセットされるため、理論上は無限に分裂できるのだとか。こうなると寿命って一体何なのだろうと思ってしまいます。

動植物などの細胞は分裂するごとに、染色体末端にあるテロメアと呼ばれるタンパク質構造体が短くなり、ある程度まで短くなると細胞分裂が停止するそうです。テロメアの長さは種によって異なっていて、減り方も種によってだいぶ異なるみたいです。テロメアの長さと減り方によって、種ごとにだいたいの寿命の度合いが決まることになると考えられているようです。

生物の中には、短くなったテロメアを修復して、若返ることができるベニクラゲという生物もいるようです。ベニクラゲは成体となって有性生殖を行なった後に、ポリプという幼い状態に若返るということを繰り返すため、不死化した形質呼ばれる状態になるそうです。ここでも寿命という概念がないみたいですね。生物は不思議ですね。

他に長寿な生物は、500年以上生きるアイスランドガイという二枚貝や、推定2万3000歳の個体がみつかったガラス海綿類や、群体の年齢が約7,000年とされるツノサンゴなど。また、脊椎動物の中で最も長寿のニシオンデンザメは400年以上、ガラパゴスゾウガメは250年以上、ホッキョククジラは200年以上の寿命を持つとか。長寿と海には何か関係があるのでしょうか。

植物も長寿な種が多いイメージですが、ポシドニア・オセアニア・シーグラスは10万歳、縄文杉は2,170年~7,200年、ウェルウィッチアは2000歳なのだそうです。

反対に寿命が短い種には、昆虫が多いみたいですが、特にウミユスリカは成虫になるまで約3週間、成虫になった後の余命は何と1時間程度なのだとか。1時間の命というのは衝撃ですね。他に寿命が短いイメージのある昆虫をいくつか。セミは約6~7年で成虫になり余命は約2週間、カゲロウ約1年で成虫になり余命は数日~約1週間、ホタルは約1年で成虫になり余命は数日~約2週間だそうです。哺乳類や爬虫類の中には、寿命数か月という生物もいるみたいです。寿命って何なんでしょうね。

寿命の概念がない生物もいれば、極端に短い寿命の生物もいるようで、寿命って一体何なのだろうか、生と死って何なのだろうか、と思ってしまいました。日常の感覚では理解できないもののように感じますが、これも生命の神秘さなのでしょうか。寿命、スゴイ。地球の生命、スゴイ。