ケイ素を調べていたら、イネ科の植物が出て来ました。ケイ素を多く取り入れる生物は、珪藻という藻類やイネ科の植物が挙げられるそうです。珪藻は体長は1㎜以下でかなり小さいようなのですが、ケイ素からなる美しいガラス質の殻を持つようで珪藻の美術本もあるみたいです。また、ケイ素を取り入れた植物は、プラントオパールというガラス質の細胞をするようで、特にイネ科の植物のプラントオパールは長期間安定して土壌に残るそうです。植物の宝石とも呼ばれることもあるようです。

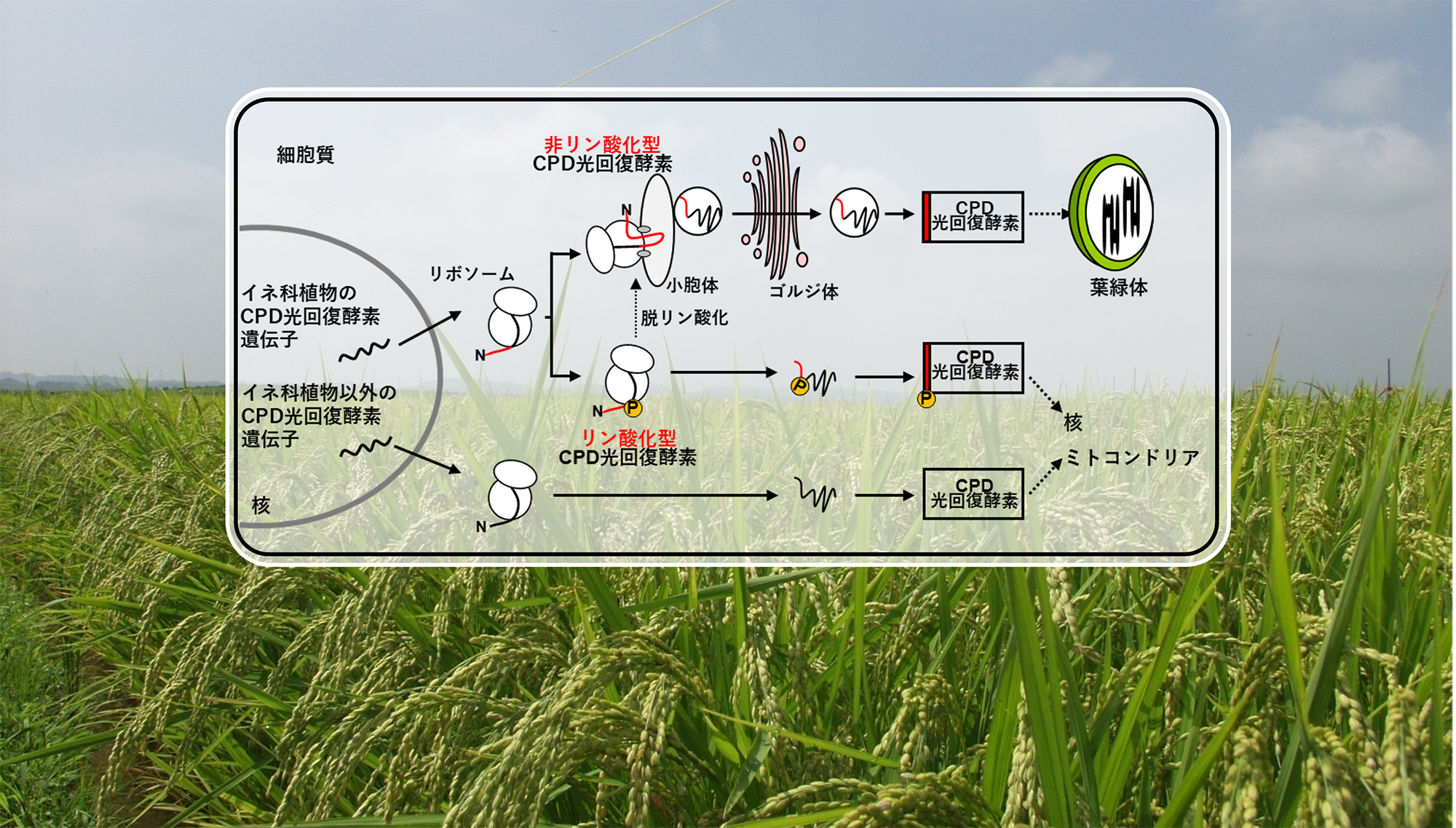

イネ科の植物は進化の大きなグループとしては比較的新しいようで、イネ科にはいくつかの目立った性質があるようです。ケイ素を多く取り入れること、成長点が先端ではなく根本にあるので食べられても根本からまた伸びること、紫外線で損傷したDNAの修復に関して独自の機能を持っていること、など。ケイ素の利用も比較的新しいことなのかもしれませんね。

そして、穀物はほとんどがイネ科とマメ科の種子で、牧草もほとんどがイネ科とマメ科の草なのですね。その恩恵に与っているのは、ほぼ人類だと思われますが、凄いことですね。植物によって重要な窒素ですが、マメ科は根の根粒で根粒菌と共生し、イネ科は根近傍で窒素固定細菌と共生して窒素を固定するようです。さらにイネ科は、窒素固定エンドファイトと呼ばれる窒素固定細菌と体内で共生して窒素を固定しているみたいです。窒素を取り入れる工夫が凄いのですね。

イネ科は、コメ、コムギ、オオムギ、ヒエ、アワ、キビ、トウモロコシを含むため、人類にとっては馴染み深いものが多く、他にはサトウキビ、タケも含まれるようです。タケも、取り込んだケイ素によってかなり丈夫な構造をしているようで、最少材料・最大強度とも呼ばれるのだとか。他には、ヨシやススキもイネ科の植物のようで、ヨシは土壌細菌を増やし、ススキは荒廃地を改良してくれるそうです。

その中でもトウモロコシは不思議な植物のようで、トウモロコシの実は皮に包まれていて種子を落とすことはなく、仮に皮をむいたとしても自力で落下しないそうです。種の繁栄のためには、如何に種子を散布するかが大事なようですが、トウモロコシはそれに反するような生態なのですね。そのようなトウモロコシがどのように生まれたかは未だに謎なのだそうです。人類の生活に欠かせない存在ですが、不思議な話ですね。

イネ科について調べてみましたが、イネ科の植物がケイ素を取り込みだした時期と、人類の誕生の時期が近いことには何か関連があるのでしょうか。イネ科、スゴイ。地球の共生スゴイ。