美しいと感じることを不思議に思うことがありまして、形状を見ることもあれば、色を見ることもあり、どちらにせよ不思議は深まるのですが、色というものも不思議ですね。光を分光すると虹のようなグラデーションが現れるということは、光には全ての色が内在しているようです。対象物はその中で該当する色の光を反射して、それ以外の光を吸収して、色が付いているように見えると。

色を認識するためには、その反射光を網膜に当てて赤・緑・青の錐体細胞を刺激し、脳がその刺激を色と解釈することが必要なようです。色は脳の解釈の結果で、対象物も反射光だとすると、色は存在しているとも存在していないとも言えそうです。

色の不思議さと光の不思議さに加えて、視覚の不思議さもありまして、地球の歴史で言えば、5億4千年前のカンブリア紀に眼を持つ生物が現れたそうです。これも諸説ありまして、噴煙などが落ち着いて遮られてた太陽光が地球に届きだした、超新星の爆発の光が地球に届いた、などの光が降り注ぐ環境になって、眼が生まれたのだとか。

この時代は生物多様性が一気に増えたとされ、カンブリア爆発と呼ばれ、多くの化石が見つかっているそうです。これも、化石として残りやすい生物が増えたからだ、とする説もあり、未だ解明されてないことは多いようです。少なくとも、ある時期から眼が生まれたということは、それより前は眼がない時代だったのですね。視覚がある場合とない場合では、生存戦略が大きく異なってくるそうです。見る・見られる関係が生まれ、体色の変化や、色認識の変化が発生するのだとか。

現代では、生物の体色を生み出す色素も多種多様なのですね。植物の色素は数千種類あるようで、それらのいくつかを組み合わせて発色するようです。4大色素と呼ばれる、緑のクロロフィル、緑以外のフラボノイド、黄・橙・赤のカロテノイド、赤紫と黄の混合色のベタレインがあるそうです。

昆虫の色素は8種類以上あり、3大色素と呼ばれる、黒・茶のメラニン、赤・橙・紫のオモクローム、白・黄・赤のプテリジンがあるそうです。

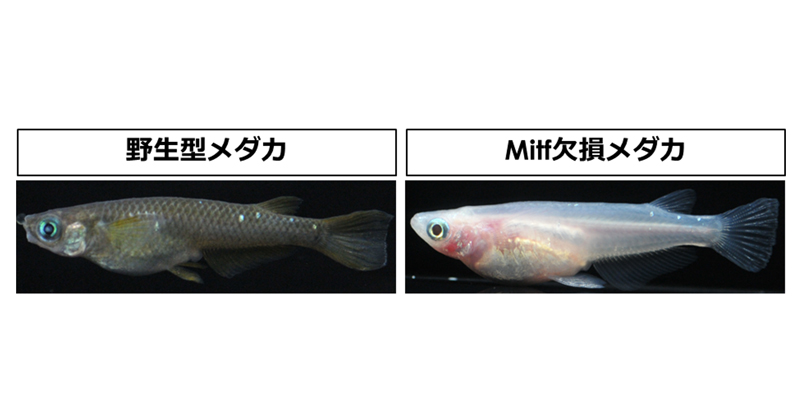

その他、動物では主に3つの色素細胞があり、メラニンを生産・含有する黒色素胞、カロテノイドやプテリジンを含有する赤色素胞・黄色素胞、光反射性の虹色素胞があるそうです。こうやって見ると、動物は、植物や昆虫と同じ色素を含有しているのですね。虹色素胞は、反射光や蛍光色などの色鮮やかな発色をするそうで、厳密には色素は含有されてないようです。

魚類、両生類、爬虫類は3つ全部、鳥類と哺乳類は黒色素胞のみを持つようです。鳥類の色鮮やかさは、エサに含まれるカロテノイドと、構造色と呼ばれる複雑な光の反射によるものだそうです。

色を生み出す光には、反射光以外に、蛍光と発光があるそうです。蛍光は、受けた光の波長を変えて放出するもので蛍光色と呼ばれ、発光は化学反応で生成したエネルギーを光として放出する働きのようです。太陽由来の光と生物由来の光があるのですね。

色と光と視覚を、なぜこうも不思議に思うかも不思議ですが、色という現象はスゴイですね。色スゴイ。色とりどりの地球スゴイ。