エネルギー通貨と呼ばれるATP(アデノシン三リン酸)を調べていると、電気の話が出て来ます。全ての生物はATPの分解で生まれるエネルギーで活動しているとのことで、ATPの分解の際にリン酸の鎖がほどけることで電子が放出され、筋肉などを動かす生体電気となるようです。生体電気は心電図、脳波、皮膚電位で測ることができるようで、心臓、脳、筋肉、皮膚を流れる微弱な電気を捉えているそうです。生体の中は電気信号が飛び交っているのですね。

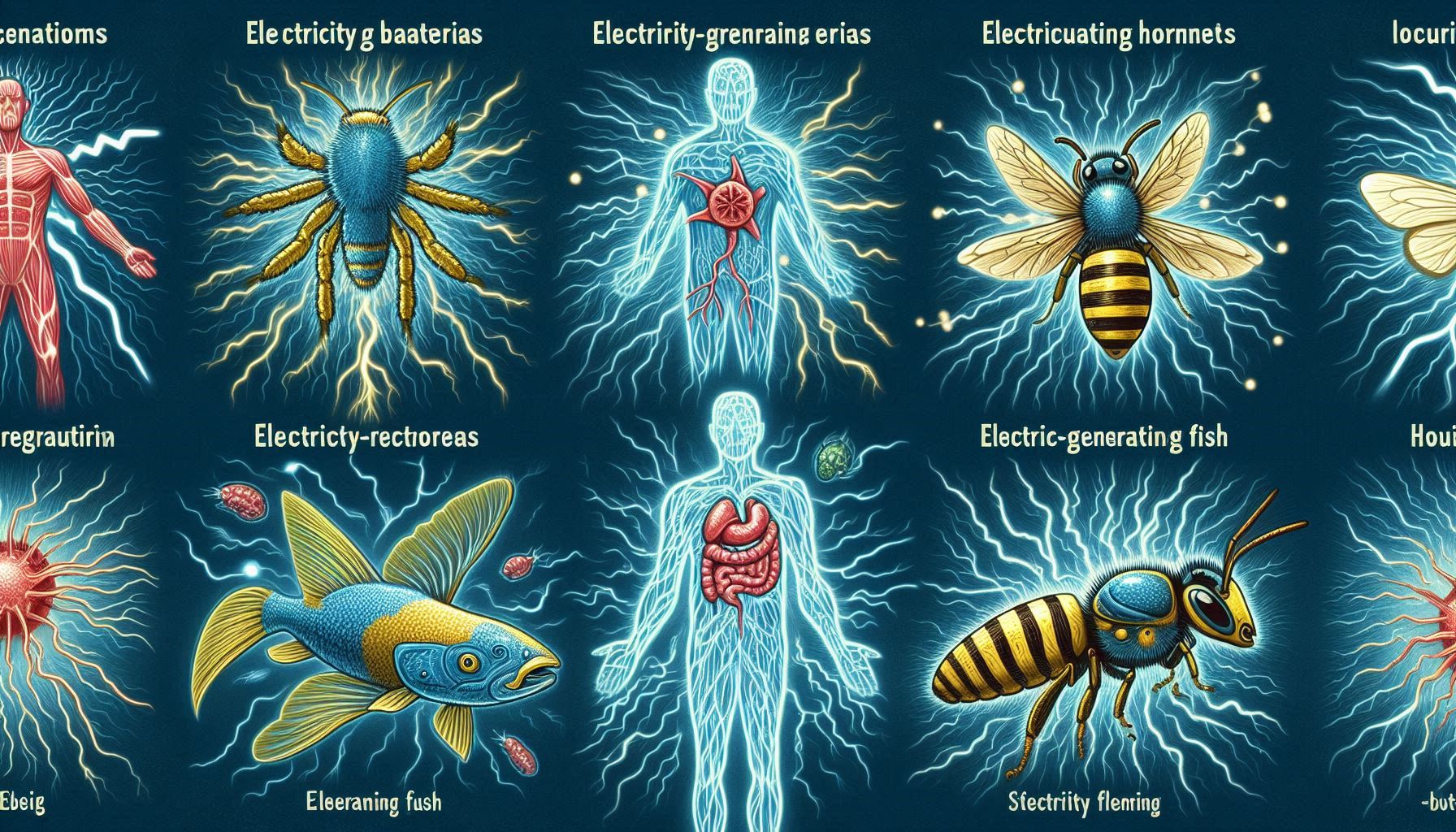

身体の動きに使う生体電気とは別に、発電できる生物がいるようです。電気ウナギに代表される強電気魚と呼ばれる魚たちは、数千枚の直列の発電細胞によって400V以上の高電圧を電気を起こすことができるそうです。強電気魚は、体内の物質から電気エネルギーへの変換効率が約100%という驚異の発電効率なのだとか。原子力や火力発電所の発電効率は30~40%のようで、約100%というのは凄い数字ですね。

また、電気をつくる微生物もいるようです。ジオバクター菌に代表される発電菌は、様々な土壌に生息しているようで、有機物を酸化分解し電子を放出して発電を行うことができるそうです。腸内細菌にも電気を生成する能力がある種が発見されたとか。

他には、非常に珍しいようですが、太陽光を使って発電する昆虫もいるようです。オリエントスズメバチは、ハチの特徴的な黄色と茶色の縞々の部分で、茶色の組織で光を捕えて、黄色の組織で光から電気を作るのだとか。黄色の部分は、昆虫の3大色素の1つであるプテリジンに属するキサントプテリンという色素があり、この色素で発電を行うそうです。光合成もクロロフィルという色素が関係しているようですし、太陽光と色素は関連深いですね。

生物と電気の関連も強そうですが、電気は地球規模の話にも数多く出来てくるようです。地球表面と電離層の間にある空中電気、その間を繋ぐ雷によるグローバルサーキットと呼ばれる地球規模の電気回路があるそうです。体感できませんが、その電位差は1mあたり100Vだそうです。足元と頭で100~200Vも電位差があるのですね。

地球の表面にも地電流という微弱な電流が常に流れているようで、磁場の変化や、地中の温度変化、地下水の変動によって変動するようです。電化製品の漏電対策であるアース線を地面に接続する理由は、地面には導電性があるからだと思われますが、地面には常に自然発生の電流が流れているのですね。

そして、地球の内側と外側にも巨大な電流が流れているようです。高度3,000~10,000kmのジオスペースのリングカレントと呼ばれる領域には10~100キロ電子ボルトの荷電粒子が作る電流が、地中深度2900km奥にある地球のコアには数10億アンペアの電流が、共にリング状の巨大な電流となって存在しているようです。調べてみるとミクロからマクロまで至る所に電気の動きがあるのですね。原子が電子から構成されているので当たり前なのかもしれませんが、電気スゴイ。地球の活動、スゴイ。