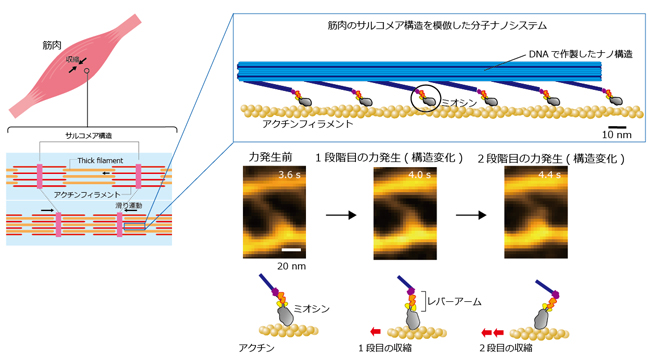

動物や昆虫が動けるのも、筋肉があるからだと思われますが、筋肉の基本単位にサルコメアというものがあるようです。筋肉は、筋繊維という太さ約20μmの長い1つの細胞から構成されているようで、上腕二頭筋だと20万本の筋繊維があるそうです。筋繊維は、筋原線維という太さ約1μmの構造が数百~数千本束ねられていて、筋原線維は、サルコメアという構造が10nm間隔で縦に連結しているようです。

サルコメアの構造

サルコメアは、コンビニのスライド式の開いたドア(アクチンフィラメント)と、それを手動で閉めようとする人(ミオシンフィラメント)のような構造をしているようです。力を込めてドアを閉める=両端が縮む=筋肉が収縮する、ドアを閉める手を緩める=自動で両端が戻る=筋肉が伸びる、というイメージみたいです。両端はZ線とも呼ばれ、最大で50%近く縮み、他のサルコメアとジグザグに組み合わさりながら、筋原線維を形成するのだとか。ミオシンはモータータンパク質と呼ばれるようで、ミオシンとアクチンの組み合わせは植物にも存在みたいですね。

ATPとカルシウム

サルコメアの収縮は滑走説と呼ばれ、アクチンフィラメントが引き込まれてミオシンフィラメントの間に滑り込む状態になるようです。この引き込みは、ミオシンの頭部がアクチンをつかんで引っ張ることで起きるのだとか。ミオシン頭部は、準備:ATPを得て筋弛緩状態になり、つかむ:カルシウムイオンが取手を露わにしてアクチンがくっつく、引っ張る:ATPを分解したエネルギーを放出し引き込む、離れる:ATPを得るとアクチンから離れて準備、というサイクルで動いているようです。筋肉にはカルシウムが重要なのですね。

生物とサルコメア

サルコメアは、短いと高速で収縮可能、長いと力が大きく持久力に富む、という特徴を持つことができるようで、蚊やミツバチなどは1~1.5μm、マグロやハトなどは2~3.5μmのようで、ヒトはその中間なのだとか。他には、カエルのジャンプ力を支えるサルコメアは並列に高密度だったり、ゾウやヘビのサルコメアは長く、筋収縮は遅いが持久力は高いようになっていたり、ウマのサルコメアは短く、高速で筋収縮するようです。サルコメアの長さや繋がり方は、その生物の特徴を顕著に表しているようですね。

サルコメア、スゴイ

生体分子の小さな動きが積み重なって、ゾウのような巨大な力を生む筋肉を構成していると思うと、生体の構造というのは凄いですね。そもそも、構造も分からず、動かしている実感もない中で、自在に筋肉を動かすことができるというのも不思議な気がします。生命の神秘は凄いですね。サルコメア、スゴイ。地球のタンパク質ベースの生体、スゴイ。