鳥の羽を調べていると、飛行中は翼を展開して、飛行時以外は翼を胴体に折り畳んでいるようです。使用するときにのみ展開して、それ以外は折りたたんでおく、折り畳み構造はスペース効率としても保護という観点からも効率がいいようです。折りたたみ構造は、他にも、腸壁などの表面積を増やすためや、タンパク質が立体構造を取って機能するところにも見られるみたいです。

収納・保護として

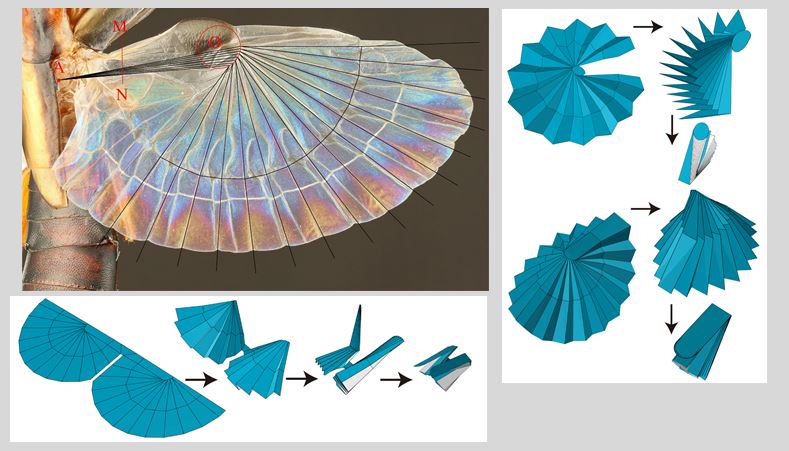

鳥の翼以外には、カブトムシなどの甲虫類の羽も折りたたまれているようで、使わないときには飛行用の後翅を硬い前翅で覆っているために、鳥の翼以上に収納・保護のイメージが強くある気がします。この収納を実現するための、昆虫の羽の折りたたみ構造は複雑なようで、非常に高度な工夫がなされているようです。特にハネカクシという昆虫の一種は、折りたたみパターンが左右非対称であることや、一つの羽が2つの折りたたみパターンで折れることが特徴的で、最も進化した折りたたみと言われているのだとか。

また、ハサミムシの羽は、収納:展開=1:15という昆虫の中で最もコンパクトに折りたたみ可能だそうで、広げた形を維持するための特殊なスプリング機構が見つかっているそうです。昆虫の構造と機能性は凄いですね。

他には、生物の遺伝情報を格納するDNAは、ヒストンというタンパク質に巻かれてヌクレオソームという構造になり、ヌクレオソームがさらに折り畳まれて、2mもあるDNAが1つ1つの細胞内に収まっているようです。DNAの折りたたみにも、収納に加えて、損傷を防ぐ保護という意味があるみたいです。

表面積を増やすために

内部の折りたたみ構造として、腸壁などに見られる、ひだ状の構造や屈曲した構造は、物質を触れる表面積を最大化するための工夫のようです。腸壁は、栄養を吸収するために栄養物質と接する面積を広げ、ミトコンドリアの内膜は、ATPを生成するために生成部や酵素が配置される面積を広げ、葉緑体のチラコイド膜は、光合成色素が光を捕捉する面積を広げているようです。表面積の増加は、省スペースかつ生産効率向上のための工夫なのですね。

立体構造を取るために

タンパク質はアミノ酸が連なって形成されているようですが、そのアミノ酸が折り畳まれてフォールディングと呼ばれる立体構造をとり、その構造により機能が決まるそうです。直線の分子構造から立体構造を予測することはかなり難しい問題なのだとか。タンパク質は折りたたまれて初めて機能を発揮できるようで、熱などの高温を通すと、折りたたみ構造が直線構造になり、その機能を失うそうです。生体内では常に、高度な立体パズルが行われているのですね。

成長の仕方として

多くの植物の新芽などの葉は、折りたたまれた折畳葉と呼ばれる状態から展開するようで、重要点を保護しながら成長するときにも折りたたみ構造が使われているようです。花が咲くときも、つぼみという折り畳み状態がよく見られると思われます。花の形に細胞が伸びるような花はあまり見かけないので、つぼみの内側で細胞が増え、畳まれた花が形成され、花開くという形なのでしょうね。保護という役割がありながらも、一斉に花開くという現象が起きるのも、折り畳み構造を経由するおかげなのかもしれませんね。

折りたたみ構造スゴイ

他には、タコの膜や皮膚も、折りたたんで変形や収納を行い、カメの首や脚も、折りたたんで甲羅の中に収納されるようです。ミクロな折りたたみから、生物の羽の折りたたみまで、折りたたみの機能的な構造はスゴイですね。地球の生体構造スゴイ。