対流を調べていると、気団の話が出て来ました。気団とは、気温や湿度がほぼ一定である空気のかたまりのことのようで、季節の変化に伴って勢力や勢力圏を変えるようです。気団と気団の境目を前線というようで、性質の異なる気団同士の境目は天候の変化が激しいようです。はるか上空の現象ですが、地表に与える影響は大きいみたいですね。

気団の発生場所

気団は発生した場所によってその特徴が変わるようで、発生場所(地上 or 海上)と緯度(寒帯〜熱帯)によって分類されるようです。大陸性だと乾燥、海洋性だと湿潤に、北極や南極だと低温、赤道は高温、それらの間に寒帯と熱帯があり、これらを組み合わせて、低温×乾燥、高温×乾燥、低温×湿潤、高温×湿潤などのように特徴が決まってくるのだとか。

地球にある気団

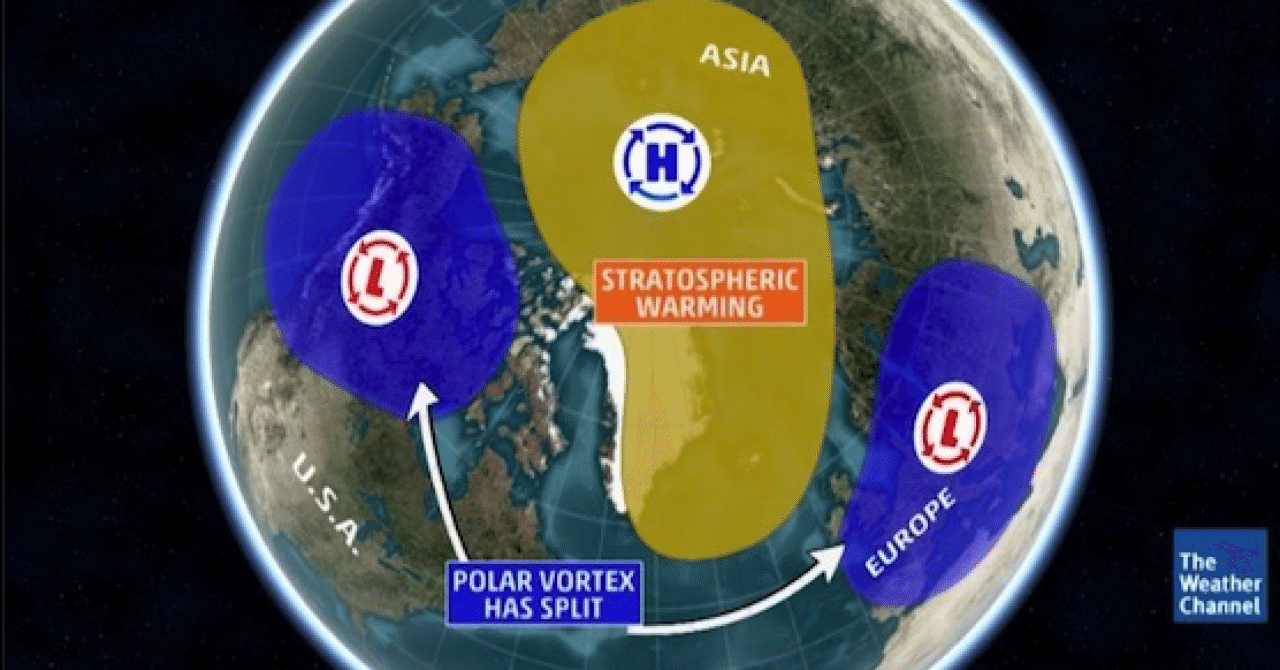

日本の近くには、シベリア気団、オホーツク海気団、小笠原気団、揚子江気団、チベット気団があり、他には、赤道気団、サハラ気団、北極気団などもあるようです。世界最大はシベリア気団で、大陸性寒気団であり、数百万km2にも及ぶ巨大な空気のかたまりだそうです。また、普段はジェット気流で閉じ込められている北極気団極渦が南下すると寒波となったり、小笠原気団が異常に強まり地域を覆うと熱波となることがあるようです。はるか上空ですが、空気の集まりによる地表への影響は大きいですね。

気団による気象現象

異なる性質の気団同士はぶつかると、雨・雪・嵐などの激しい気象現象が起きるようです。また気団と雷も関係があるようで、高温・多湿の気団によって発生する気団性雷雨や熱雷、寒冷前線によって発生する界雷、台風や寒冷渦などによって発生する渦雷などがあるようです。熱雷は積乱雲で一気に落ちる雷で、界雷は帯状で前線の移動に沿って落ちる雷、渦雷は渦を巻きながら落ちる雷のようです。気団も安定している時を除き、ぶつかり合ったり活発になるとカオス系となるでしょうから、激しい乱流になるのでしょうね。気団の持つパワーは凄いですね。

気団スゴイ

気団はその規模の大きさから気候を生み出し、生態系にも影響が強いとも思われます。体感的には、日射量よりも気団の持つ温度などの方が気温に影響を及ぼすように思われますが、はるか上空の現象が地表に及ぼす影響は大きいのでしょうね。気団スゴイ。地球の大気システム、スゴイ。