地中を調べていると地層、上空を調べていると電離層など、層状になっているものは多くあるようです。積み重なっているものは、分類としての層もあれば、長い年月を経て積み上げられているものも多いようです。

地層と氷層

地表での大気の動きや雨や動植物の活動の結果が、土となって大地に積み重なって、層ができ、それが長い年月の間積み重なり続けたものが地層だと思われます。他にも、地表の活動の結果が氷となって積み重なった氷層、湖の底の堆積層である年縞、海の底の堆積層であるタービダイトがあるようです。積み重なるのは重力のおかげでもありますが、過去の全てが積み重なった層の一番上で、現在の生命活動が行われていると思うと、不思議な気持ちになります。

生物による積層

シアノバクテリアが粘液で海水中の堆積物を固定して、毎日積層して形成するストロマトライトや、各節に成長点があって積層する竹や、サンゴが石灰質の骨格を作って積層構造を形成するサンゴ礁などがあるようです。小さな生物や細胞が日々の生命活動の中で、微小な積層を積み重ねて、目に見える形で大きなものを形成しているのも凄いことですね。

ミクロの積層

厚さ数mmの鉱物の層で形成される堆積岩や、厚さ1nmの金属イオンとケイ酸塩のシートが積層して形成される粘土鉱物などがあるようです。粘土鉱物は、1000の用途があると言われ、シートの間に水や金属イオンや有機物を取り込む発展性の高い能力があるそうです。生体内にも細胞膜や表皮など、カニの殻や植物の樹皮など、微小な積層があると思われます。微小な分子や細胞を積み重ねる積層という構造は有用性や発展性が高い構造なのでしょうね。

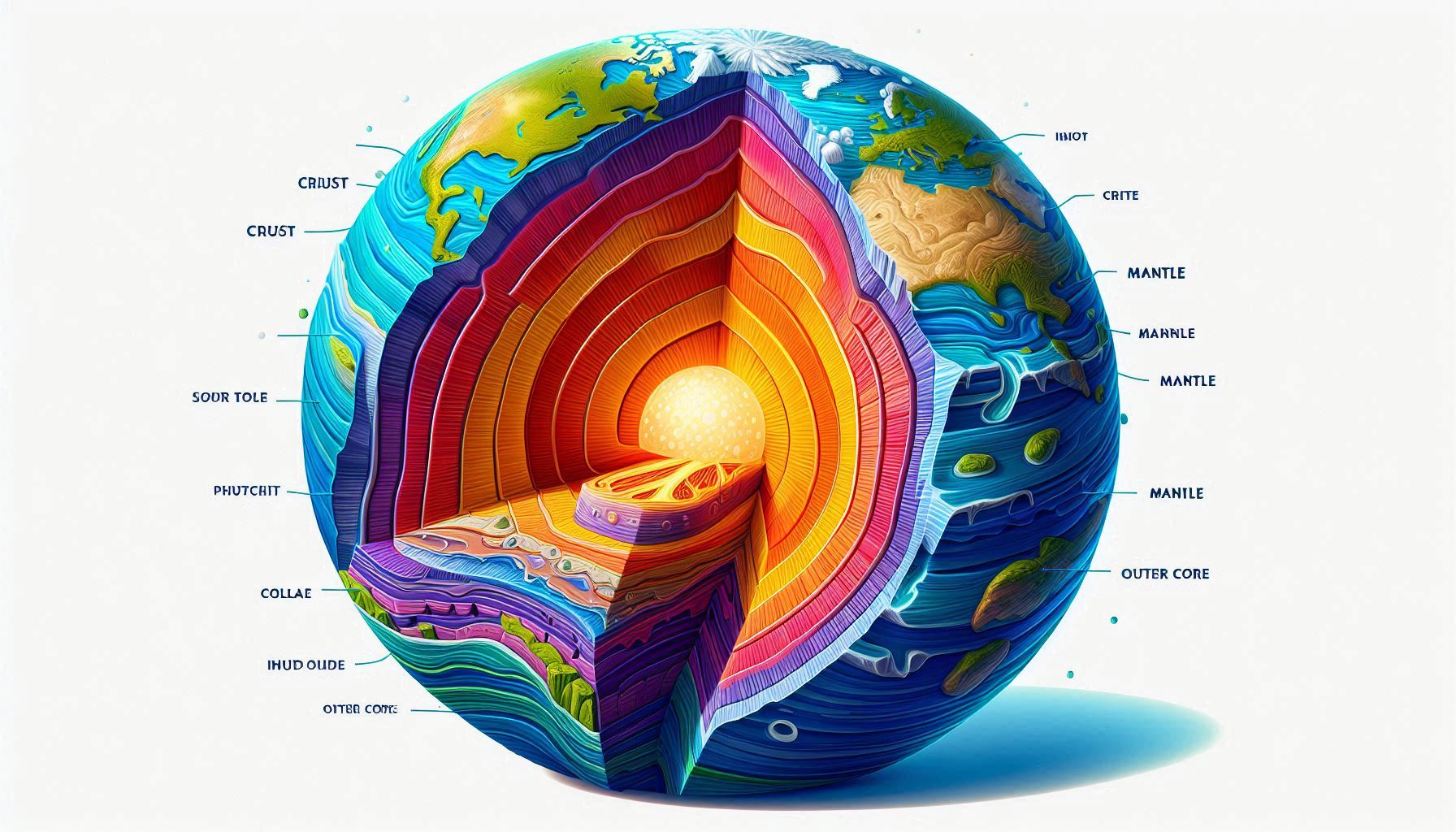

地球の成層構造

地球の構造の中にも層で分類した成層構造が多く出て来ます。内部の成層構造(コア・マントル・地殻)、大気の成層構造(対流圏・成層圏・中間圏・熱圏)、海中の成層構造(表層・中深層・漸深層・深海層・超深海層)などがあるようです。基本は重力の影響で組成が変化して、層状になっていると思われますが、特徴を捉えるときには層という概念は扱いやすいのかもしれませんね。

層状スゴイ

地球には多くの層状の物質や領域が存在するようです。次々と積み上げていく構造は単純でありながらも、微細なミクロの世界では有用性が高い構造でもあり、地層のように長期に渡って安定的な構造でもあるようです。そしておそらくですが、重力の影響があると層状になるのが最も自然な形なのかもしれません。地球に多く存在する層状スゴイ。地球の層状スゴイ。