振動を調べていると、昆虫などの羽ばたきの振動が出て来ました。高速で振動する羽ばたきは、空を飛んで移動するだけでなく、ホバリングと呼ばれる空中停止も可能なのですね。ホバリングしている昆虫はよく見かけますが、空中で停止する動きには複雑な空力が働いているようです。空中を移動するよりも、空中に停止する方が、難易度の高い姿勢制御を必要とするイメージがあります。

高速羽ばたき

ホバリングする生物はほぼ昆虫のようですが、昆虫以外でホバリングする唯一の生物は、ハチドリのようです。ホバリングのためには、高速で羽ばたく必要があるようで、ハチドリは体重数gで、1秒間の羽ばたきの回数は約80回、ミツバチは約250回、蚊は約1000回にもなるのだとか。体が小さいほど軽くなるようですが、羽ばたきの回数は多くなるのですね。重力に抗い続けるというのは凄いことですね。

間接飛翔筋

近づくとブーンと音がするのは、この高速の羽ばたきによるもののようで、昆虫は間接飛翔筋と呼ばれる特殊な筋肉を持っているようです。頭から腹に走る背縦走筋と、背中から脚に走る背腹筋があり、交互に収縮して振動を起こして、1回の神経刺激で複数回羽ばたくのだとか。通常は細胞内のカルシウムの出入りと同期しているようですが、間接飛翔筋は非同期に動くことができるようで、通常は100回程が上限のところ、理論上上限なく高速に動かすことができるのだとか。

マルハナバチのパラドックス

「マルハナバチは実際に飛んでいるところを目撃されているにも関わらず、その羽の大きさ・形・運動では飛ぶことができないはず」、というマルハナバチのパラドックスというものがあったそうです。現在の研究では、マルハナバチは、旗をはためかせるように羽を動かすことで、羽の前縁に前縁渦と呼ばれる空気の渦を作り、渦の負圧によって羽を上に吸い上げられて、飛んでいるようです。小さいサイズの昆虫のほとんどは、この発生した渦の力によって飛んでいるみたいですね。

蚊のホバリング

渦の力によって飛んでいる昆虫の中でも、特に蚊の飛び方は特殊なようです。蚊は、羽の往復運動であるストロークの角度が非常に小さいようで、蚊を除くと最小のミツバチの約90度の半分以下の約40度なのだとか。ストロークが短い分、羽ばたきの回数を多くすることで、前の羽ばたきの気流が残るため、気流をリサイクルして、後縁渦を発生させるのだそうです。そして、他の昆虫同様に前縁渦を発生させた後、羽をねじるように回転させて回転抗力という力を発生させるそうで、この後縁渦と回転抗力を使う昆虫は、蚊のみのようです。蚊は空力を自在に操っているのですね。

トンボのホバリング

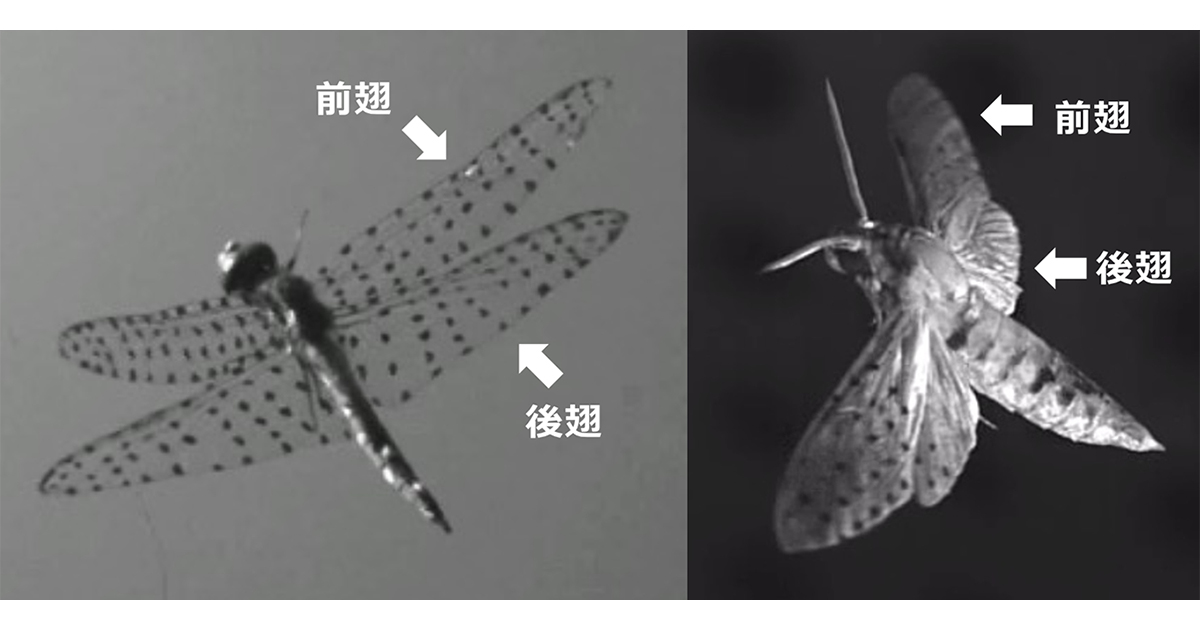

トンボのホバリングは昆虫類の中でも最も安定していると言われているようで、本当に静止しているように見えるときがあります。トンボは、高度な飛行制御が可能なようで、他の昆虫が前羽と後羽を1つのペアとして羽ばたくことに対し、4つの翅をそれぞれ独立して制御しているそうです。トンボのホバリングは、前羽で作った気流で後ろの羽に上昇する力を生み、前羽と後羽をタイミングをズラして交互に動かすことで、互いの反作用を打ち消しているため、非常に安定しているのだとか。

ホバリング、スゴイ

流動性がある空間のなかで、ある地点に止まり続けるという行為は、動くよりも難易度が高いように思われます。流れのある海や川の中で同じ位置をキープすることが大変なように、空中を滑空することよりも空中に止まるということは、より複雑な空力を操る必要がありそうです。空気という流体との付き合い方に精通している生物は凄いですね。ホバリングという現象、スゴイ。地球の流体のもつ可能性、スゴイ。