極限環境微生物を調べていると、クマムシの耐久力もスゴイのですね。絶対零度に近い超低温や真空・高圧、放射線、乾燥、衝撃に耐える微生物で、緩歩動物に分類されるそうです。緩歩動物というからにはゆっくり歩くのでしょうね。クマムシはクリプトビオシスと呼ばれる休眠に入ることで、無代謝状態になって高い耐久性を持つのだそうです。特に乾燥に耐えるための乾眠は体内の水分が3%になるまで耐え、水を得ると元に戻るのだとかか。休眠状態ってスゴイですね。

生物の中には、食料が無くなったり、厳しい気候になることを予測することで、あらかじめ準備をして休眠に入る生物もいるそうです。厳密には休眠と冬眠は低代謝状態が続く期間によって区別されるみたいですが、あらかじめ冬の到来を予期して低代謝状態で眠ることで冬を乗り切る冬眠を行う動物は、リス、ハリモグラなどがいるそうで、クマについては冬ごもりと呼ばれるようです。この期間は心拍も体温も下がり極端に低い代謝状態で生きるのだとか。

低代謝状態で乗り切るという意味では、他にヘビ、カメ、カエルや、ハチなどの一部昆虫も休眠するようです。冬を蛹や卵の状態で乗り切ったり、ミジンコやカブトエビは耐久卵と呼ばれる特殊な卵で十数年の乾燥に耐え抜いたりもするのだとか。

また、冬だけでなく、夏場の高温や乾燥などの過酷な環境を生き延びるための夏眠を行う生物もいるそうです。カタツムリやハイギョは泥の中に潜ったりして乾燥を防ぎ低代謝状態で過ごすのだとか。冬眠だけでなく夏眠というものもあるのですね。熱帯地域で見られる現象のようです。

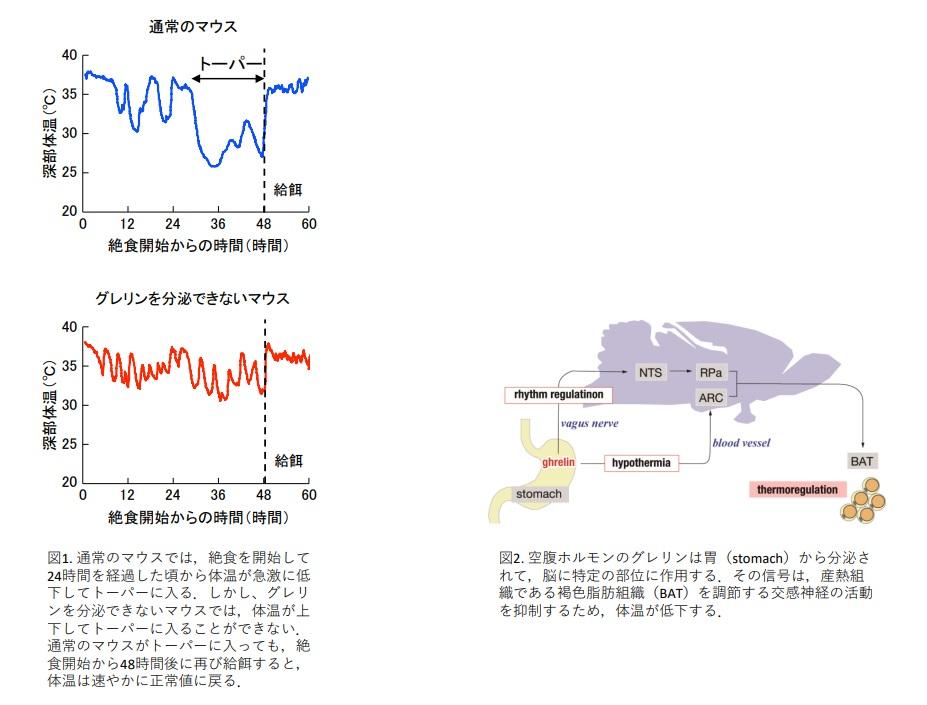

一部の哺乳類では、食物が欠乏したときに体温を一時的に下げて消耗をさけるトーパー(鈍麻状態)と呼ばれる休眠を行う生物もいるようです。生物の生存戦略はスゴイですね。

植物も休眠するようで、冬の寒さや夏の乾燥をやり過ごして、芽を出すタイミングを調節しているそうです。多くの場合、休眠期間は1年間で、中には20年近くにわたり休眠する種もいるのだとか。他には、菌類は乾燥に耐えるために、厚い壁で覆われた塊になって耐え抜いたりするみたいです。

休眠によって過酷な環境をやり過ごしたり、それによって生態サイクルを新たにしたりすることは、地球の運動やサイクルに合わせた周期的な営みのようにも思います。太陽にも極大期や極小期があって高活動状態や低活動状態があるように、地球にも活発期と停滞期があるように思われます。地球のコアの流れも強く流れたり、止まったり、流れが逆転したりするようですし、地球の磁気圏も春夏に太陽風のエネルギーをたくさん取り込み、夏冬は小食になるとの話もあるようです。

低活動状態というのは知恵であり工夫でもあるのですね。多くの生物が休眠などによって地球とリズムを合わせているのだと思うと、スゴイことが至るところで行われているのだなと思います。休眠スゴイ、地球スゴイ。