生物を調べていると、DNAに関する話も多く出て来ます。地球上の既知の生物は、全てDNAを持つようで、DNAは生命の基本設計図とも呼ばれ、その生物を形作るための遺伝情報を記録・保持しているのだとか。

DNAの長さは2m

DNAはデオキシリボ核酸という連なった高分子で、ヒトでいえば5~10μmの細胞の核に、約1μmの太さの染色体が父と母から23本ずつ対になって計46本入っていて、染色体のそれぞれに巻き付けて折り畳まれる形でDNAが格納されているそうです。46本の染色体内にあるDNAの長さは、合計2mに達するようで、2mのものを10-5mに収めるとは、凄い折り畳み技術ですね。

HDDの約百万倍の情報密度

DNAには塩基対と呼ばれる、A(アデニン)とT(チミン)、G(グアニン)とC(シトシン)といった対となる組み合わせが、約60億、連なっているようなのです。これを0と1のビットデータのように換算すると、1つのDNAで約60億ビット=約0.7GBとなり、CD1枚分になるのだとか。この情報密度はHDDの約百万倍にもなるそうです。この情報量が全ての細胞にあるというのも凄いことですね。

遺伝子部分は1~2%

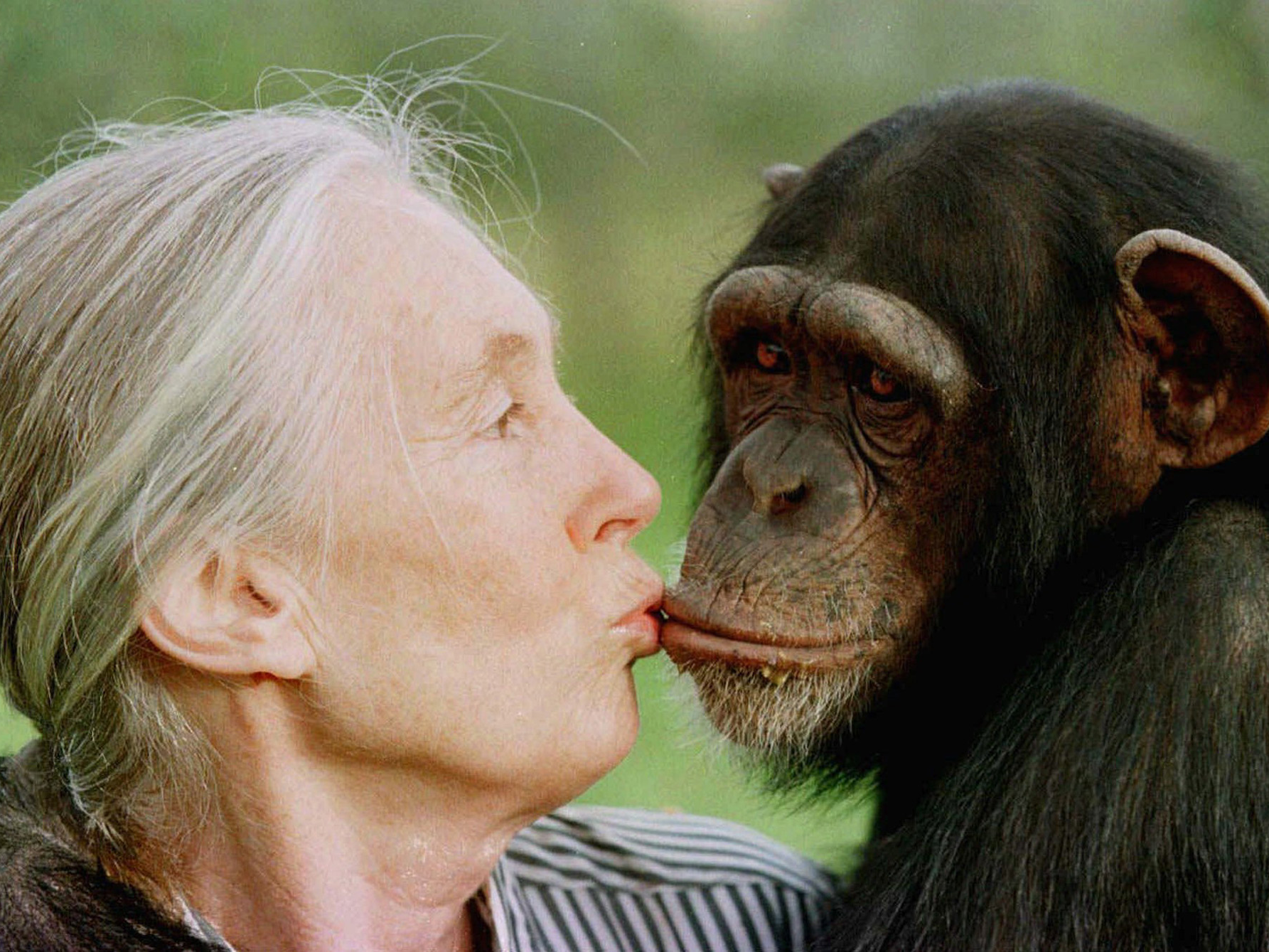

DNAのうち、タンパク質の設計図部分が遺伝子と呼ばれ、ヒトは約2万個あり、各遺伝子は1500~2000塩基対で構成されているためDNA全体の1~2%を占めるそうです。遺伝子以外の部分についてはまだ分からない部分もあるみたいですね。遺伝子の部分でヒトと他の生物の共通率を比較すると、チンパンジーは96%、ネコは90%、ネズミは85%、ハエ・ニワトリ・バナナは60%が同じだそうです。生物としてはだいぶ違うと思いますが、思った以上に共通部分が多いのですね。

また、遺伝子には発現スイッチのオン・オフがあるようで、同じDNAを持っていても発現する部分に違いがあれば、体質などが違ってくるのだそうです。DNAや遺伝子は先天的な決定事項のイメージでしたが、後天的な要素によって変わってくる部分があるのですね。

Z型DNA、Zゲノム、十字架DNA

DNAの形状は2重らせんのイメージが強いのですが、調べてみると様々な形状があるようです。一般的なDNA(B型DNA)に対して、高塩濃度下ではジグザグした左巻きのDNA(Z型DNA)が存在するのだとか。DNAは、全て右巻きではないのですね。他には、B型DNAより少し直径が大きく短い形状のA型DNAがあるそうです。

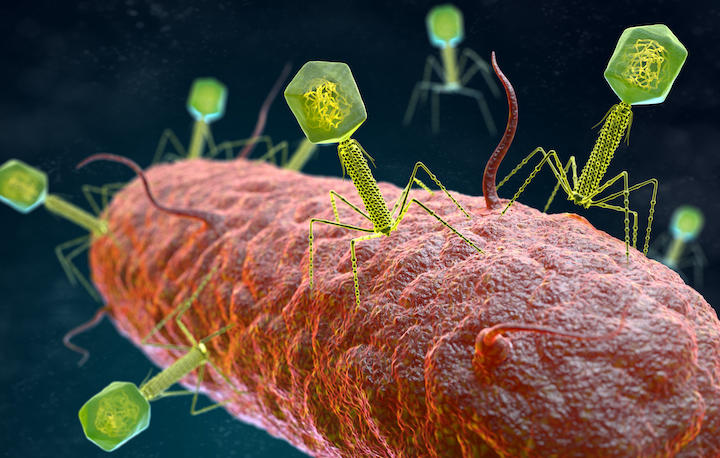

また、ATGCの4種類の塩基から構成されているDNAですが、Aの代わりにZ(2-アミノアデノシン)を用いるDNA(Zゲノム)があるのだとか。ZTGCで構成されるDNAを持つバクテリオファージ(細菌や古細菌に感染して複製するウイルス)は200種も存在するそうです。

そして、2重らせんだけではなく、3重らせん、4重らせんの形を取るDNAもあるようです。中には、十字架DNAというものもあるようで、DNAは生物共通のシステムのようですが、生物が多様なだけあって、その設計図となるDNAも多様なのですね。

DNAスゴイ

生物のほとんどの細胞にその生物の設計図が入っている、というのは凄いことですね。ヒトでいえば約37兆個も細胞があるようで合計すると凄まじい情報量になると思われます。情報が無くなることを防ぐには効果的なのかもしれませんね。別の観点で見てみると、ヒトの設計図がCD1枚分に収まっているというのも、また少し不思議な気もします。生体は、複雑かつ機能的で神秘的なシステムですね。DNA、スゴイ。地球の生命、スゴイ。