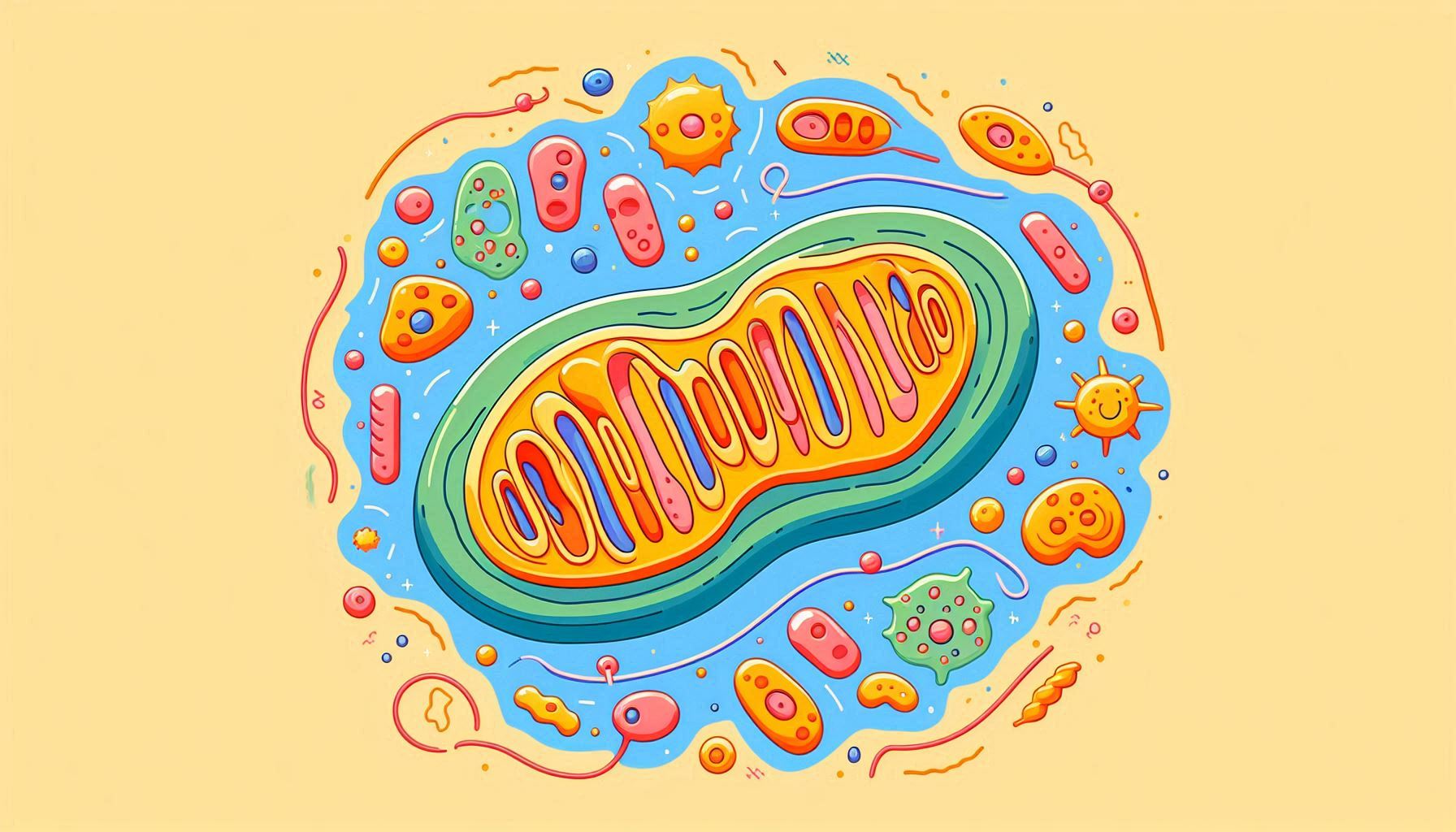

呼吸を調べていると、ミトコンドリアの話が出て来ました。ミトコンドリアは、生物の細胞内にある細胞小器官で、酸素と栄養素を使って、二酸化炭素とエネルギー通貨であるATPを生産する役割があるそうです。ミトコンドリアはエネルギー産生工場とも呼ばれるようで、生物はミトコンドリアがいないと生きていけないのだとか。

ミトコンドリアの数

ミトコンドリアは数μmの大きさで、ヒトの場合、平均すると1細胞中に数百〜数千個、特にエネルギーを使う心臓の細胞や脳の神経細胞には1万個以上の多くのミトコンドリアが存在するようで、全身だと1000兆個を超えるのだとか。重さに換算すると、体重の10%はミトコンドリアなのだそうです。

ミトコンドリアが生成するATPは、次々に消費され、リサイクルされ、次々に再生成されるそうです。体にあるATPは50g程で、何度も再生産され1日で180kgも生成されるのだとか。ATPを数にすると最大で毎秒600個生成され、1つの細胞には10億個のATPが存在するようです。ミトコンドリアを工場だとすると休日はなく、常に高稼働状態なのかもしれませんね。

ミトコンドリアは母親由来

ミトコンドリアは、mtDNAと呼ばれる独自のDNAを持つようで、母親から遺伝するそうです。父親からのミトコンドリアは受精時に分解され除去されるようで、母親からのDNAのみが残るのだとか。独自のDNAを持つと言っても、必要な情報の一部は細胞核のDNAに含まれているため、ミトコンドリアは細胞の外で単体では存在できないようです。

細胞の一生を司る

ミトコンドリアは、細胞同様に脂質で形成される外膜と内膜を持ち、外膜の外側にある細胞質の解糖系から分解された栄養を受け取り、膜の内側でATPを生産するそうです。内膜の内側にはマトリクスと呼ばれる中心部があり、そこにあるクエン酸回路で生成した物質を、内膜にある電子伝達系に送り、ATPを生産する流れなのですね。

そして、この一連の流れにも寿命があり、ミトコンドリアは、ストレスや損傷によって傷ついた細胞などの構造を破壊することで、細胞死を引き起こすアポトーシスのスイッチを押す役割もあるみたいです。スイッチを押した後の細胞死に伴って、ミトコンドリア自身も分解されるしまうのだとか。

どこから来たのか

ミトコンドリアの外膜は分解された栄養を内側に通したり、生産したATPを外側に通すために、大きな穴を持つポリンと呼ばれる膜貫通型タンパク質が存在するそうです。ポリンはβバレル型という樽のような形をしていて、他には葉緑素の外膜にも存在するようです。また、生体内において、独自のDNAを持つ細胞小器官は、ミトコンドリアと葉緑素のみなのだとか。ミトコンドリアと葉緑素の共通点は多いですね。

そもそも生体内で独自のDNAを持つということが不思議なことですが、この細胞内細胞のような存在は、一次共生とも呼ばれ、およそ20億年前に真核生物の祖先が細菌を取り込んだのが始まりだったようです。この時点から生物は酸素を使ってエネルギーを生むことができるようになったのですね。

ミトコンドリア、スゴイ

生体はほとんど自分でエネルギーを作っていないようで、エネルギー生成のほとんどをミトコンドリアにゆだねているみたいです。微細で目にすることはありませんが、ミトコンドリアのおかげで生きていけるようですね。ミトコンドリア、スゴイ。地球の共生、スゴイ。